86 utenti in linea

sabato 1 febbraio 2025

Insirisci il tuo indirizzo email e clicca su INVIA

per registrarti alla mailing-list dei Laici

Il deficit di coesione politica dell'Unione europea non è affatto imputabile al fallimento delle politiche d'integrazione inter-etnica e multiculturale, bensì trova le sue origini in fattori di natura politico-istituzionale. È la mancanza di un'identità continentale 'forte' quel che sta portando le seconde e terze generazioni di immigrati ad aderire al fondamentalismo islamico, più per una 'moda terrificante' che per la ricerca di un'identità culturale precisa. Il problema si sarebbe posto comunque, poiché ancor prima di giungere al Trattato di Maastricht, la Francia, per esempio, aveva già dovuto assorbire un possente flusso migratorio proveniente dai Paesi del suo vecchio impero coloniale. Gettare la 'colpa' di tutto su una Ue che avrebbe attuato una cattiva politica multiculturale è, dunque, un 'falso storico': le giovani generazioni che si sentono integrate in un Paese qualsiasi dei 27 Stati-membri della Ue difendono il loro 'status' di cittadini europei e vorrebbero addirittura respingere le nuove ondate migratorie, come accadde qui da noi negli anni '50 e '60 del secolo scorso con gli immigrati provenienti dall'Italia meridionale. In realtà, il 'nocciolo' del problema è quello di una società 'frammentata' da entrambe le parti, sia nella vecchia Europa, nuovamente minacciata dalle destre razziste e ultranazionaliste, che cercano di cogliere l'attuale fase di disorientamento al fine di porre la vecchia questione dell'identità originaria e delle barriere da erigere contro gli 'altri mondi', sia nel 'campo' musulmano che vive in Europa, il quale non desidera altro che integrarsi senza dover contenere l'arcipelago estremista che vive in seno alla sua cultura. Il problema di un'Europa maggiormente rappresentativa sotto il profilo istituzionale, nonché meno ingiusta dal punto di vista della redistribuzione delle ricchezze, propone una questione completamente diversa: quello della costruzione di un nuovo tipo di società, capace di sgombrare dal 'tavolo' le vecchie resistenze nazionaliste, già storicamente sconfitte alla fine della seconda guerra mondiale. Tale 'sbilanciamento' era prevedibile sin dall'inizio del processo di unificazione, avvenuto unicamente sotto un profilo economico-monetario. Ciò che aveva reso 'espansiva' la prima fase di costruzione della Comunità economica europea fu un tipo di 'rilancio' e di sviluppo 'strutturale' basato sul consumo e sulla massificazione 'fordista' dell'offerta dei beni voluttuari e di lusso. Il 'vecchio continente' proveniva dalle macerie dello scontro bellico e, in quella fase, il 'volano' di un necessario ammodernamento morale, infrastrutturale e dei costumi risultava un passaggio obbligato. Infatti, secondo una vecchia legge economica, è più facile impostare una fase di crescita anche tumultuosa in quelle società che escono dall'arretratezza, piuttosto che in quelle che riposano sugli 'allori' del proprio passato di opulenza. Ma nel momento in cui l'Unione europea si è ritrovata in buona parte modernizzata doveva subito occuparsi di 'convertire' la propria economia per generare nuovi mercati di beni e servizi, non limitarsi a 'normare' o a sovvenzionare settori ormai in fase di declino. Ecco perché insistiamo su quella che potrebbe essere un'opportunità per l'Europa: un processo sinceramente multiculturale, che sostituisca il vecchio 'proletariato' continentale con le nuove forze ed energie provenienti dall'imponente flusso migratorio, con il vantaggio di poter reimpostare nuovi rapporti di sinergia tra le diverse classi sociali. Ma, per far questo, l'Europa deve definitivamente abbandonare quel vecchio immobilismo conservatore 'pseudo-pragmatico', che favorisce solamente 'miasmi' di protesta a dir poco archeologici e ambigui, quando non del tutto avventuristici o astratti.

Il deficit di coesione politica dell'Unione europea non è affatto imputabile al fallimento delle politiche d'integrazione inter-etnica e multiculturale, bensì trova le sue origini in fattori di natura politico-istituzionale. È la mancanza di un'identità continentale 'forte' quel che sta portando le seconde e terze generazioni di immigrati ad aderire al fondamentalismo islamico, più per una 'moda terrificante' che per la ricerca di un'identità culturale precisa. Il problema si sarebbe posto comunque, poiché ancor prima di giungere al Trattato di Maastricht, la Francia, per esempio, aveva già dovuto assorbire un possente flusso migratorio proveniente dai Paesi del suo vecchio impero coloniale. Gettare la 'colpa' di tutto su una Ue che avrebbe attuato una cattiva politica multiculturale è, dunque, un 'falso storico': le giovani generazioni che si sentono integrate in un Paese qualsiasi dei 27 Stati-membri della Ue difendono il loro 'status' di cittadini europei e vorrebbero addirittura respingere le nuove ondate migratorie, come accadde qui da noi negli anni '50 e '60 del secolo scorso con gli immigrati provenienti dall'Italia meridionale. In realtà, il 'nocciolo' del problema è quello di una società 'frammentata' da entrambe le parti, sia nella vecchia Europa, nuovamente minacciata dalle destre razziste e ultranazionaliste, che cercano di cogliere l'attuale fase di disorientamento al fine di porre la vecchia questione dell'identità originaria e delle barriere da erigere contro gli 'altri mondi', sia nel 'campo' musulmano che vive in Europa, il quale non desidera altro che integrarsi senza dover contenere l'arcipelago estremista che vive in seno alla sua cultura. Il problema di un'Europa maggiormente rappresentativa sotto il profilo istituzionale, nonché meno ingiusta dal punto di vista della redistribuzione delle ricchezze, propone una questione completamente diversa: quello della costruzione di un nuovo tipo di società, capace di sgombrare dal 'tavolo' le vecchie resistenze nazionaliste, già storicamente sconfitte alla fine della seconda guerra mondiale. Tale 'sbilanciamento' era prevedibile sin dall'inizio del processo di unificazione, avvenuto unicamente sotto un profilo economico-monetario. Ciò che aveva reso 'espansiva' la prima fase di costruzione della Comunità economica europea fu un tipo di 'rilancio' e di sviluppo 'strutturale' basato sul consumo e sulla massificazione 'fordista' dell'offerta dei beni voluttuari e di lusso. Il 'vecchio continente' proveniva dalle macerie dello scontro bellico e, in quella fase, il 'volano' di un necessario ammodernamento morale, infrastrutturale e dei costumi risultava un passaggio obbligato. Infatti, secondo una vecchia legge economica, è più facile impostare una fase di crescita anche tumultuosa in quelle società che escono dall'arretratezza, piuttosto che in quelle che riposano sugli 'allori' del proprio passato di opulenza. Ma nel momento in cui l'Unione europea si è ritrovata in buona parte modernizzata doveva subito occuparsi di 'convertire' la propria economia per generare nuovi mercati di beni e servizi, non limitarsi a 'normare' o a sovvenzionare settori ormai in fase di declino. Ecco perché insistiamo su quella che potrebbe essere un'opportunità per l'Europa: un processo sinceramente multiculturale, che sostituisca il vecchio 'proletariato' continentale con le nuove forze ed energie provenienti dall'imponente flusso migratorio, con il vantaggio di poter reimpostare nuovi rapporti di sinergia tra le diverse classi sociali. Ma, per far questo, l'Europa deve definitivamente abbandonare quel vecchio immobilismo conservatore 'pseudo-pragmatico', che favorisce solamente 'miasmi' di protesta a dir poco archeologici e ambigui, quando non del tutto avventuristici o astratti.Per leggere la nostra rivista 'sfogliabile' cliccare QUI

Direttore responsabile di www.laici.it e della rivista 'Periodico italiano magazine' (www.periodicoitalianomagazine.it)

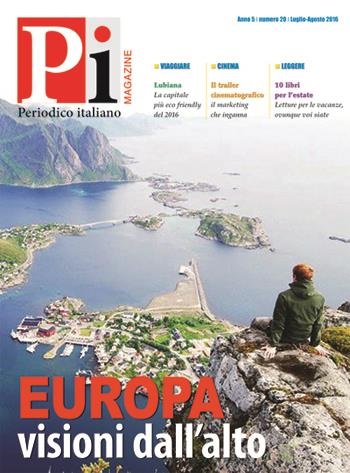

(editoriale tratto dalla rivista 'Periodico italiano magazine' n. 20 - luglio/agosto 2016)

Vittorio Lussana - Roma/Milano/Bergamo -  - mercoledi 20 luglio 2016 18.0

- mercoledi 20 luglio 2016 18.0

RISPOSTA AL SIG. MARIO: carissimo lettore, innanzitutto lei ha equivocato un ragionamento di natura economica. Non ho scritto che destino delle società opulente è per forza e unicamente il declino. Questa sarebbe una visione 'classica' dell'economia, alla Ricardo, che parlò della legge dei rendimenti decrescenti come fosse un dogma. Un dogma che la scienza economica successiva ha poi sfatato. Ho scritto, invece, che la sola e unica idea di sviluppo economico che si conosce, in termini politici, cioè da parte di chi poi l'economia la applica o dovrebbe applicarla, è quella della prima fase di rivoluzione industriale. Ciò è comprovato dalla balzana idea che la programmazione economica corrisponda alla pianificazione socialista e che non possano sussistere forme di economie di scala in grado di rigenerare i mercati o di crearne dei nuovi, poiché il mondo non è fermo e statico come se fosse 'piatto', ma continua a mutare ogni giorno. Dunque, la sola visione dell'economia che si conosce, in politica, soprattutto nel Partito popolare europeo, è una forma di austerità 'statica': se si sta fermi non si spende e si risparmia. Il ché significa non fare nulla e risultare inconcludenti, mentre invece le grandi multinazionali, al contrario, lo sono assai di meno nel depauperare i mercati interni. Quindi, spero che tale concetto risulti, ora, ben più chiaro. Riguardo al resto, caro Mario, il problema del cosiddetto 'pensiero di destra' che piace a lei non è affatto quello di essere "diverso", come ha scritto, bensì di essere UGUALE. Cioè uguale a 70 anni fa, 80 anni fa e, certe volte, persino a 100 anni fa. Un'idea di destra che persino Mussolini detesterebbe, poiché proprio non riesce a stare nei ranghi non dico dello Stato di diritto o delle Convenzioni internazionali, ma nemmeno in quelli del Codice civile o penale. Inoltre, lei si arroga il diritto di giudicare il pensiero degli altri con parole del tipo: "Questa cosa è aberrante, quest'altra è aberrante etc. etc": venissero da un Benedetto Croce o da un Giovanni Gentile giudizi del genere, sicuramente ci rifletterei su. Siccome questo tipo di vuoti atteggiamenti vengono da Mario, l'ultimo degli esagitati, le consiglio vivamente di non arrivare al punto di chiudersi nel 'cesso' pur di non vedere il mondo che cambia e gli "extracomunitari", come li chiama lei (anche canadesi, americani o brasiliani lo sarebbero, ma fa niente...) perfino sotto al letto di casa sua... Caro signor Mario: lei la vive molto male questa sua 'idea di destra'. Dia retta a me: pensi alla salute. Cordialmente. VL

RISPOSTA AL SIG. MARIO: carissimo lettore, innanzitutto lei ha equivocato un ragionamento di natura economica. Non ho scritto che destino delle società opulente è per forza e unicamente il declino. Questa sarebbe una visione 'classica' dell'economia, alla Ricardo, che parlò della legge dei rendimenti decrescenti come fosse un dogma. Un dogma che la scienza economica successiva ha poi sfatato. Ho scritto, invece, che la sola e unica idea di sviluppo economico che si conosce, in termini politici, cioè da parte di chi poi l'economia la applica o dovrebbe applicarla, è quella della prima fase di rivoluzione industriale. Ciò è comprovato dalla balzana idea che la programmazione economica corrisponda alla pianificazione socialista e che non possano sussistere forme di economie di scala in grado di rigenerare i mercati o di crearne dei nuovi, poiché il mondo non è fermo e statico come se fosse 'piatto', ma continua a mutare ogni giorno. Dunque, la sola visione dell'economia che si conosce, in politica, soprattutto nel Partito popolare europeo, è una forma di austerità 'statica': se si sta fermi non si spende e si risparmia. Il ché significa non fare nulla e risultare inconcludenti, mentre invece le grandi multinazionali, al contrario, lo sono assai di meno nel depauperare i mercati interni. Quindi, spero che tale concetto risulti, ora, ben più chiaro. Riguardo al resto, caro Mario, il problema del cosiddetto 'pensiero di destra' che piace a lei non è affatto quello di essere "diverso", come ha scritto, bensì di essere UGUALE. Cioè uguale a 70 anni fa, 80 anni fa e, certe volte, persino a 100 anni fa. Un'idea di destra che persino Mussolini detesterebbe, poiché proprio non riesce a stare nei ranghi non dico dello Stato di diritto o delle Convenzioni internazionali, ma nemmeno in quelli del Codice civile o penale. Inoltre, lei si arroga il diritto di giudicare il pensiero degli altri con parole del tipo: "Questa cosa è aberrante, quest'altra è aberrante etc. etc": venissero da un Benedetto Croce o da un Giovanni Gentile giudizi del genere, sicuramente ci rifletterei su. Siccome questo tipo di vuoti atteggiamenti vengono da Mario, l'ultimo degli esagitati, le consiglio vivamente di non arrivare al punto di chiudersi nel 'cesso' pur di non vedere il mondo che cambia e gli "extracomunitari", come li chiama lei (anche canadesi, americani o brasiliani lo sarebbero, ma fa niente...) perfino sotto al letto di casa sua... Caro signor Mario: lei la vive molto male questa sua 'idea di destra'. Dia retta a me: pensi alla salute. Cordialmente. VL

mario - italia -  - mercoledi 20 luglio 2016 15.5

- mercoledi 20 luglio 2016 15.5

Inoltre l’affermazione delle destre “razziste e ultranazionaliste, che cercano di cogliere l'attuale fase di disorientamento al fine di porre la vecchia questione dell'identità originaria e delle barriere da erigere contro gli 'altri mondi' è affermazione di qualcosa di aberrante che un intellettuale di tanto spessore non dovrebbe scivolare con pensieri “razzisti” all’incontrario, cioè verso gli italiani ed Europei. Un continuo ghettizzare le idee diverse con questo atteggiamento di paura di timore del diverso, del pensiero diverso. È semplicemente diverso e molti lo condividono…

Penso proprio che il problema sia questo tipo di intellettualità che non ammette che vi siano opinioni e idee diverse e non avendo altri argomenti da contrapporre sia sempre necessari di utilizzare lo strumento della paura. E se invece le destre avessero proprio ragione di essere preoccupati di questo immobilismo inefficienza incapacità ingenuità scelleratezza irresponsabilità dei movimenti socialisti europei? Per forza di cose le destre devono essere tacciati di qualcosa che faccia impaurire? O semplicemente la pensano diversamente? Dov’è quel atteggiamento democratico che i giornalisti sbandierano sempre quando si parla del libero pensiero?….sono molto preoccupato …

Inoltre l’affermazione delle destre “razziste e ultranazionaliste, che cercano di cogliere l'attuale fase di disorientamento al fine di porre la vecchia questione dell'identità originaria e delle barriere da erigere contro gli 'altri mondi' è affermazione di qualcosa di aberrante che un intellettuale di tanto spessore non dovrebbe scivolare con pensieri “razzisti” all’incontrario, cioè verso gli italiani ed Europei. Un continuo ghettizzare le idee diverse con questo atteggiamento di paura di timore del diverso, del pensiero diverso. È semplicemente diverso e molti lo condividono…

Penso proprio che il problema sia questo tipo di intellettualità che non ammette che vi siano opinioni e idee diverse e non avendo altri argomenti da contrapporre sia sempre necessari di utilizzare lo strumento della paura. E se invece le destre avessero proprio ragione di essere preoccupati di questo immobilismo inefficienza incapacità ingenuità scelleratezza irresponsabilità dei movimenti socialisti europei? Per forza di cose le destre devono essere tacciati di qualcosa che faccia impaurire? O semplicemente la pensano diversamente? Dov’è quel atteggiamento democratico che i giornalisti sbandierano sempre quando si parla del libero pensiero?….sono molto preoccupato …

mario - italia -  - mercoledi 20 luglio 2016 14.53

- mercoledi 20 luglio 2016 14.53

Io invece trovo assurda e senza logica questo tipo di analisi socio politica economica.

Sarebbe a dire che per colpa dell’opulenza assistiamo una società in completo declino e che per ritornare a un equilibrio democratico è necessario la povertà? la schiavitù? il processo di sostituzione etnica extracomunitaria attraverso l’integrazione forzata di dei vari gradi di generazione? Una sostituzione del “proletariato” autoctono perché non siamo stati in grado di costituire un sistema che continuasse il processo di mantenimento demografico? Mi chiedo il perché noi non abbiamo conformato una società che difendesse il nostro proletariato? Come diceva Dalema per paura di ritornare ai fasti del proletariato Fascista?

Trovo azzardato l’affermazione che questa identità musulmana “non desidera altro che integrarsi senza dover contenere l'arcipelago estremista che vive in seno alla sua cultura” è proprio una pura illusione da sciagurato intellettuale. È probabile che la grande cultura di sinistra per paura di ammettere i propri errori di valutazione e di strategia sociale stia barattando il proprio orgoglio con la svendita al miglior”barbaro” della nostra cultura occidentale.

Io invece trovo assurda e senza logica questo tipo di analisi socio politica economica.

Sarebbe a dire che per colpa dell’opulenza assistiamo una società in completo declino e che per ritornare a un equilibrio democratico è necessario la povertà? la schiavitù? il processo di sostituzione etnica extracomunitaria attraverso l’integrazione forzata di dei vari gradi di generazione? Una sostituzione del “proletariato” autoctono perché non siamo stati in grado di costituire un sistema che continuasse il processo di mantenimento demografico? Mi chiedo il perché noi non abbiamo conformato una società che difendesse il nostro proletariato? Come diceva Dalema per paura di ritornare ai fasti del proletariato Fascista?

Trovo azzardato l’affermazione che questa identità musulmana “non desidera altro che integrarsi senza dover contenere l'arcipelago estremista che vive in seno alla sua cultura” è proprio una pura illusione da sciagurato intellettuale. È probabile che la grande cultura di sinistra per paura di ammettere i propri errori di valutazione e di strategia sociale stia barattando il proprio orgoglio con la svendita al miglior”barbaro” della nostra cultura occidentale.

Cristian - Latiano (Brindisi) -  - martedi 19 luglio 2016 22.50

- martedi 19 luglio 2016 22.50

L'Europa della burocrazia assurda che soffoca i popoli e deprime l'economia, generando malcontento e fomentando le destre nazionaliste, va assolutamente corretta prima che sia troppo tardi. Il problema è il soggetto preposto alla correzione, che al momento non si vede bene all'opera. Dovrebbero essere i socialisti a occuparsene, gli unici in grado di riuscire in simile impresa.

L'Europa della burocrazia assurda che soffoca i popoli e deprime l'economia, generando malcontento e fomentando le destre nazionaliste, va assolutamente corretta prima che sia troppo tardi. Il problema è il soggetto preposto alla correzione, che al momento non si vede bene all'opera. Dovrebbero essere i socialisti a occuparsene, gli unici in grado di riuscire in simile impresa.

Renzo - Volterra (Italia) -  - martedi 19 luglio 2016 22.35

- martedi 19 luglio 2016 22.35

Io noto che in Italia ci sia un superamento delle ideologie che partorisce le condizioni per la sparizione delle sinistre e delle destre, ormai svuotate e superate dalla realtà che va avanti e comunque in favore di una maggiore divulgazione delle necessità sociali e umane che si manifestano sempre più sincere e impellenti. Questa credo sia la direzione di movimento della società. Ho sentito una intervista a D'alema e l'ho trovata sintomatica di una realtà vecchia ormai di un secolo... Molto vecchia e lontana dalla realtà. E non se ne accorgono... Non solo lui, ma tutti quelli che come lui hanno fatto il tempo e si aggrappano ai privilegi... Senza per questo meritarli.

Io noto che in Italia ci sia un superamento delle ideologie che partorisce le condizioni per la sparizione delle sinistre e delle destre, ormai svuotate e superate dalla realtà che va avanti e comunque in favore di una maggiore divulgazione delle necessità sociali e umane che si manifestano sempre più sincere e impellenti. Questa credo sia la direzione di movimento della società. Ho sentito una intervista a D'alema e l'ho trovata sintomatica di una realtà vecchia ormai di un secolo... Molto vecchia e lontana dalla realtà. E non se ne accorgono... Non solo lui, ma tutti quelli che come lui hanno fatto il tempo e si aggrappano ai privilegi... Senza per questo meritarli.

Mario - Chiari (Brescia) -  - martedi 19 luglio 2016 17.44

- martedi 19 luglio 2016 17.44

Significativa è la costituzione della CECA e a seguire dell'EURATOM ecc., povera Europa...

Significativa è la costituzione della CECA e a seguire dell'EURATOM ecc., povera Europa...

Roberto - Roma -  - martedi 19 luglio 2016 11.0

- martedi 19 luglio 2016 11.0

Mi inchino di fronte alle vostre capacità giornalistiche e organizzative. Meritereste una "salto qualitativo" importante, per le vostre idee e la vostra bravura nel metterle insieme. La vostra rivista è talmente magnifica da togliermi il "vezzo" di commentarne i vs. contenuti. Pensatela come volete, ma fate un'informazione libera, positiva, corretta. Siete estremamente competenti. Grazie!!!

Mi inchino di fronte alle vostre capacità giornalistiche e organizzative. Meritereste una "salto qualitativo" importante, per le vostre idee e la vostra bravura nel metterle insieme. La vostra rivista è talmente magnifica da togliermi il "vezzo" di commentarne i vs. contenuti. Pensatela come volete, ma fate un'informazione libera, positiva, corretta. Siete estremamente competenti. Grazie!!!

1