38 utenti in linea

sabato 1 febbraio 2025

Insirisci il tuo indirizzo email e clicca su INVIA

per registrarti alla mailing-list dei Laici

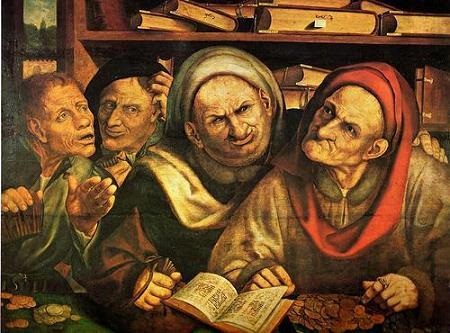

Odio i nazionalismi per convinzione ideologica. Ma in particolare disistimo profondamente l’antieuropeismo, per una serie di motivazioni assai concrete: a) esso sostanzialmente si basa sul populismo demagogico di arruffoni arroganti, egocentrici e incompetenti; b) in genere, si tratta di una forma di provincialismo espresso in chiave autoritaria a destra o rivoluzionaria a sinistra; c) il nostro sistema dell’informazione continua a dar peso e spazio a economisti e opinionisti assai poco credibili, con la complicità di reti televisive e gruppi editoriali che propongono, irresponsabilmente, dibattiti e talk show condotti da giornalisti insopportabilmente incompetenti e impreparati. Di recente, è andata di moda la ‘vulgata’ secondo la quale causa sostanziale dell’attuale crisi economica italiana sarebbe da ricercarsi nell’adozione dell’euro. A parte il fatto che, nella maggioranza dei casi, chi si lamenta oggi della moneta unica europea non possedeva una lira nemmeno ‘ieri’, ciò che risulta sconvolgente è la masochistica nostalgia verso un’economia da provincia dell’Impero, la quale era solita mantenere la moneta su livelli di valore bassissimi per riuscire a competere sui mercati internazionali. Questo rimane un dato di astrattezza e irrealismo che copre gli occhi di tanti italiani con vere e proprie ‘fette di prosciutto’, le quali ci impediscono di vedere, in termini di economia reale, come il problema effettivo sia invece quello di una sopraggiunta concorrenza asiatica, a prezzi stracciati, sui mercati internazionali. Poniamo allora, per assurdo, il caso di un ritorno alla lira. Abbiamo appena visto come la sua debolezza costitutiva, in termini valutari, tornasse assai comoda, poiché permetteva periodiche ‘svalutazioni’. Consentendo infatti che la valuta italiana perdesse di valore rispetto alle altre, si sospingevano verso l’alto, nel breve periodo, le esportazioni e, di conseguenza, il prodotto interno lordo del nostro Paese. Ebbene: anche tornando a questo genere di regime si deve innanzitutto obiettare che ogni svalutazione monetaria è sempre ‘controbilanciabile’ da quelle degli altri Paesi; che prima o poi esse conducono a un aumento dei prezzi interni, poiché le importazioni diventano più care, ingenerando nuova inflazione; che queste spingono le imprese a porre meno attenzione all’aumento della produttività, rendendo più facile la competizione di prezzo con le merci di produzione estera. La semplice notizia di voler procedere a un referendum consultivo intorno questi temi finirebbe col creare il ‘panico’: la probabile fuoriuscita dall’euro, infatti, dovrebbe essere attuata a grandissima velocità attraverso una trasformazione istantanea di depositi e moneta corrente nella nuova ‘divisa’, al fine di evitare una corsa improvvisa agli sportelli bancari della gran massa di cittadini, i quali cercherebbero di prelevare i propri depositi in euro prima della loro conversione. La nuova moneta, infatti, avrebbe un valore inferiore rispetto all’euro. E nessuna banca possiede riserve sufficienti per restituire i depositi ai propri clienti. Dunque, anche chi non teme una svalutazione eccessiva della nuova moneta si vedrebbe costretto a ritirare per tempo i propri soldi, al fine di salvarli dal successivo fallimento della banca. Va da sé che, generalmente, lo Stato assicura i depositi dei cittadini (fino a un certo importo, ndr) di fronte ai rischi di fallimento di un istituto di credito qualsiasi. Ma nessuno è in grado di garantire gli italiani dalla fortissima svalutazione dei propri risparmi: sarebbe come tentare di curare il proprio mal di testa prendendosi a ‘martellate’! E si sottolinea che tale riflessione è limitata alla semplice eventualità di un referendum sulla moneta unica, ovvero a prescindere dal suo esito conclusivo, con buona pace degli alfieri della democrazia diretta. La verità è che il dibattito sull’Europa ha assunto toni populistici deformanti: la maggior parte degli schieramenti politici, desiderosi di ‘spacciare’ scorciatoie demenziali a un’opinione pubblica sfiancata dalla crisi, sta tentando di mostrare insofferenza verso i vincoli imposti dalle istituzioni e dai partner europei. Ma anche in questo caso si tratta di critiche puramente strumentali, ripetute ossessivamente alla ricerca di facile consenso. La prima tra queste critiche descrive la crisi italiana come comune a tutti gli Stati dell’Eurozona. E ne individua l’origine nell’incapacità dell’Unione europea a predisporre misure adeguate per evitare le speculazioni dei mercati finanziari sul debito sovrano. A prescindere dal fatto che a Strasburgo e a Bruxelles i parlamentari che veramente non contano una ‘sega’ o non capiscono un’emerita ‘mazza’ di nessun argomento intorno al quale il parlamento europeo legifera, spesso e volentieri sono proprio quelli eletti qui da noi, si continua a confondere il rimedio con la causa: la vulnerabilità dell’Europa è la conseguenza - e non la causa - del pesante indebitamento di alcuni Stati e della loro scarsa propensione alla crescita, che mette a repentaglio la solvibilità a termine di questi stessi Paesi. In buona sostanza, le vere cause della fuga degli investitori dai titoli di Stato italiani risiedono nella crescita asfittica dell’Italia; nella sua incapacità a creare nuova occupazione sostenendo stabilmente la propria curva di domanda interna; nella sua mentalità conservatrice assolutamente restìa a investire in settori innovativi, basati attorno agli studi di ricerca più avanzati. Un’altra critica, avanzata regolarmente anche da Partiti che dovrebbero essere considerati ‘europeisti’, è quella di una Ue che avrebbe imposto una ricetta di austerità, deprimendo sia l’Italia, sia le altre economie in crisi. Ma anche intorno a ciò basterebbe osservare come l’equilibrio dei conti pubblici rappresenti, in economia, una tappa obbligata, propedeutica a qualsiasi progetto di sviluppo. E tale equilibrio dovrebbe essere perseguito nel nostro interesse, non per far piacere alla signora Merkel o all’Unione europea. Vivere producendo debiti è un’abitudine tutta italiana, che ha sostanzialmente giustificato una gestione ‘domestica’ degli appalti, innumerevoli malversazioni nei confronti della collettività, la truffa libera e generalizzata a danno del primo ‘poveraccio’ che acquista un telefono cellulare. Fare debiti è un modo di ragionare irrealistico, poiché implica che qualcuno sia disposto a darci credito, riponendo fiducia sulla nostra solvibilità. Perché allora non provare a scommettere sul Sassuolo in Champion’s League? Se un Paese non riesce da decenni a mantenere in ordine le proprie finanze, è scontato che finisca col perdere credito, fiducia e rispetto. E per quanto concerne la connotazione dispregiativa con cui molti politici rappresentano l’Unione europea, raffigurata come un’entità distante, priva di ogni legittimazione democratica, bisogna ricordare come l’Ue non sia affatto un organismo ‘esogeno’, totalmente alieno agli Stati che ne fanno parte, ma un’Unione di popoli e dei loro Stati sovrani che hanno deciso di esercitare una parte della propria sovranità attraverso istituzioni sovranazionali, create appositamente per perseguire politiche e obiettivi di interesse comune. Le decisioni prese a Bruxelles sono, insomma, anche nostre. E i vantaggi che gli italiani traggono dall’appartenenza all’Unione e all’euro sono, oggettivamente, enormi. L’Ue ha saputo garantire ai popoli europei pace e prosperità per ben 70 anni, sin dalla fine della seconda guerra mondiale. E, in termini economici, i benefici che ne abbiamo tratto sono stati incommensurabili: 1) la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone ha creato un mercato unico di milioni di consumatori; 2) la liberalizzazione dei settori delle pubbliche utilità (telecomunicazioni, trasporti, energia, comunicazioni postali) ha consentito l’abbattimento delle tariffe pagate dagli utenti; 3) innumerevoli sono state le direttive in materia di protezione dei lavoratori, delle donne e delle fasce deboli della società; 4) la disciplina di tutela del consumatore ha consentito di sventare monumentali truffe; 5) la disciplina della concorrenza ha consentito di combattere cartelli e abusi derivanti dalle posizioni dominanti sui mercati, mentre il monitoraggio degli aiuti di Stato ha frenato la cattiva abitudine a concedere sussidi, limitando gli sprechi di denaro pubblico; 6) la disciplina degli appalti pubblici ha promosso un principio di concorrenza effettiva, consentendo alla pubblica amministrazione ingenti risparmi nel procacciarsi beni e servizi in favore della collettività; 7) i fondi europei di sviluppo e coesione, nonché quelli infrastrutturali, per quanto spesso mal utilizzati dal nostro Paese, hanno contribuito alla realizzazione di grandi opere di interesse collettivo; 8) la tutela dell’ambiente ha dato voce a esigenze ignorate per anni, come per esempio quelle sul dissesto idrogeologico; 9) la liberalizzazione degli scambi commerciali con i Paesi extra-europei ha prodotto vantaggi, poiché oggi possiamo esportare verso quei mercati beni e servizi a valore aggiunto; 10) l’euro, infine, ha cristallizzato l’inflazione, consentendo agli italiani di contrarre mutui a tassi di interesse favorevoli e, allo Stato italiano, di finanziare il proprio debito pubblico risparmiando miliardi. La realtà dalla quale è impossibile sfuggire è che ogni volta che viene alla luce una questione economica, politica o sociale da risolvere, l’Italia si trova sempre davanti a un bivio in cui trovare una soluzione condivisa appare impossibile. Ma in questo modo, i cittadini rimangono appesi a un continuo ‘ricatto’, che a sua volta genera un vera e propria paralisi complessiva. Un modus operandi non nuovo, qui da noi, in cui ogni decisione si trasforma in una ‘non soluzione’. Ma per evitare di vivere sotto ricatto dobbiamo smetterla di pensare ossessivamente a una politica dell'immediato, bensì cercare di disegnare un nuovo modello di società verso la quale indirizzarci in futuro. Il nostro problema non è l’euro o l’Unione europea, bensì uno Stato che dovrebbe creare le condizioni fiscali, burocratiche e creditizie per attrarre investimenti. Invece, abbiamo a che fare con una classe politica totalmente cieca, che continua a dibattersi in contraddizioni e incongruenze senza mai decidere veramente alcunché. Con la morte dei Partiti ‘ideologici’, che credevano di avere in pugno la verità su ogni questione, oggi nessuno sa più bene cosa ‘cavolo’ si debba fare sotto il profilo scientifico. Abbiamo una classe politica di inetti in cui quattro meschini usurai non vogliono rinunciare a nominare un parlamento di rappresentanti che non devono rispondere a un collegio elettorale, ma solamente a chi li ha imposti e intende ancora imporli, in futuro, al corpo elettorale. Siamo tutti ricattati. E una stampa e una televisione non servili, santiddio, in casi come questo sarebbero tenuti a fornire un contributo obiettivo e neutrale. L'informazione è la fonte principale di controllo, poiché è tenuta a porre in evidenza i mali effettivi di un Paese. E non dovrebbe limitarsi a cercare, ogni volta, un nuovo ‘capro espiatorio’.

Odio i nazionalismi per convinzione ideologica. Ma in particolare disistimo profondamente l’antieuropeismo, per una serie di motivazioni assai concrete: a) esso sostanzialmente si basa sul populismo demagogico di arruffoni arroganti, egocentrici e incompetenti; b) in genere, si tratta di una forma di provincialismo espresso in chiave autoritaria a destra o rivoluzionaria a sinistra; c) il nostro sistema dell’informazione continua a dar peso e spazio a economisti e opinionisti assai poco credibili, con la complicità di reti televisive e gruppi editoriali che propongono, irresponsabilmente, dibattiti e talk show condotti da giornalisti insopportabilmente incompetenti e impreparati. Di recente, è andata di moda la ‘vulgata’ secondo la quale causa sostanziale dell’attuale crisi economica italiana sarebbe da ricercarsi nell’adozione dell’euro. A parte il fatto che, nella maggioranza dei casi, chi si lamenta oggi della moneta unica europea non possedeva una lira nemmeno ‘ieri’, ciò che risulta sconvolgente è la masochistica nostalgia verso un’economia da provincia dell’Impero, la quale era solita mantenere la moneta su livelli di valore bassissimi per riuscire a competere sui mercati internazionali. Questo rimane un dato di astrattezza e irrealismo che copre gli occhi di tanti italiani con vere e proprie ‘fette di prosciutto’, le quali ci impediscono di vedere, in termini di economia reale, come il problema effettivo sia invece quello di una sopraggiunta concorrenza asiatica, a prezzi stracciati, sui mercati internazionali. Poniamo allora, per assurdo, il caso di un ritorno alla lira. Abbiamo appena visto come la sua debolezza costitutiva, in termini valutari, tornasse assai comoda, poiché permetteva periodiche ‘svalutazioni’. Consentendo infatti che la valuta italiana perdesse di valore rispetto alle altre, si sospingevano verso l’alto, nel breve periodo, le esportazioni e, di conseguenza, il prodotto interno lordo del nostro Paese. Ebbene: anche tornando a questo genere di regime si deve innanzitutto obiettare che ogni svalutazione monetaria è sempre ‘controbilanciabile’ da quelle degli altri Paesi; che prima o poi esse conducono a un aumento dei prezzi interni, poiché le importazioni diventano più care, ingenerando nuova inflazione; che queste spingono le imprese a porre meno attenzione all’aumento della produttività, rendendo più facile la competizione di prezzo con le merci di produzione estera. La semplice notizia di voler procedere a un referendum consultivo intorno questi temi finirebbe col creare il ‘panico’: la probabile fuoriuscita dall’euro, infatti, dovrebbe essere attuata a grandissima velocità attraverso una trasformazione istantanea di depositi e moneta corrente nella nuova ‘divisa’, al fine di evitare una corsa improvvisa agli sportelli bancari della gran massa di cittadini, i quali cercherebbero di prelevare i propri depositi in euro prima della loro conversione. La nuova moneta, infatti, avrebbe un valore inferiore rispetto all’euro. E nessuna banca possiede riserve sufficienti per restituire i depositi ai propri clienti. Dunque, anche chi non teme una svalutazione eccessiva della nuova moneta si vedrebbe costretto a ritirare per tempo i propri soldi, al fine di salvarli dal successivo fallimento della banca. Va da sé che, generalmente, lo Stato assicura i depositi dei cittadini (fino a un certo importo, ndr) di fronte ai rischi di fallimento di un istituto di credito qualsiasi. Ma nessuno è in grado di garantire gli italiani dalla fortissima svalutazione dei propri risparmi: sarebbe come tentare di curare il proprio mal di testa prendendosi a ‘martellate’! E si sottolinea che tale riflessione è limitata alla semplice eventualità di un referendum sulla moneta unica, ovvero a prescindere dal suo esito conclusivo, con buona pace degli alfieri della democrazia diretta. La verità è che il dibattito sull’Europa ha assunto toni populistici deformanti: la maggior parte degli schieramenti politici, desiderosi di ‘spacciare’ scorciatoie demenziali a un’opinione pubblica sfiancata dalla crisi, sta tentando di mostrare insofferenza verso i vincoli imposti dalle istituzioni e dai partner europei. Ma anche in questo caso si tratta di critiche puramente strumentali, ripetute ossessivamente alla ricerca di facile consenso. La prima tra queste critiche descrive la crisi italiana come comune a tutti gli Stati dell’Eurozona. E ne individua l’origine nell’incapacità dell’Unione europea a predisporre misure adeguate per evitare le speculazioni dei mercati finanziari sul debito sovrano. A prescindere dal fatto che a Strasburgo e a Bruxelles i parlamentari che veramente non contano una ‘sega’ o non capiscono un’emerita ‘mazza’ di nessun argomento intorno al quale il parlamento europeo legifera, spesso e volentieri sono proprio quelli eletti qui da noi, si continua a confondere il rimedio con la causa: la vulnerabilità dell’Europa è la conseguenza - e non la causa - del pesante indebitamento di alcuni Stati e della loro scarsa propensione alla crescita, che mette a repentaglio la solvibilità a termine di questi stessi Paesi. In buona sostanza, le vere cause della fuga degli investitori dai titoli di Stato italiani risiedono nella crescita asfittica dell’Italia; nella sua incapacità a creare nuova occupazione sostenendo stabilmente la propria curva di domanda interna; nella sua mentalità conservatrice assolutamente restìa a investire in settori innovativi, basati attorno agli studi di ricerca più avanzati. Un’altra critica, avanzata regolarmente anche da Partiti che dovrebbero essere considerati ‘europeisti’, è quella di una Ue che avrebbe imposto una ricetta di austerità, deprimendo sia l’Italia, sia le altre economie in crisi. Ma anche intorno a ciò basterebbe osservare come l’equilibrio dei conti pubblici rappresenti, in economia, una tappa obbligata, propedeutica a qualsiasi progetto di sviluppo. E tale equilibrio dovrebbe essere perseguito nel nostro interesse, non per far piacere alla signora Merkel o all’Unione europea. Vivere producendo debiti è un’abitudine tutta italiana, che ha sostanzialmente giustificato una gestione ‘domestica’ degli appalti, innumerevoli malversazioni nei confronti della collettività, la truffa libera e generalizzata a danno del primo ‘poveraccio’ che acquista un telefono cellulare. Fare debiti è un modo di ragionare irrealistico, poiché implica che qualcuno sia disposto a darci credito, riponendo fiducia sulla nostra solvibilità. Perché allora non provare a scommettere sul Sassuolo in Champion’s League? Se un Paese non riesce da decenni a mantenere in ordine le proprie finanze, è scontato che finisca col perdere credito, fiducia e rispetto. E per quanto concerne la connotazione dispregiativa con cui molti politici rappresentano l’Unione europea, raffigurata come un’entità distante, priva di ogni legittimazione democratica, bisogna ricordare come l’Ue non sia affatto un organismo ‘esogeno’, totalmente alieno agli Stati che ne fanno parte, ma un’Unione di popoli e dei loro Stati sovrani che hanno deciso di esercitare una parte della propria sovranità attraverso istituzioni sovranazionali, create appositamente per perseguire politiche e obiettivi di interesse comune. Le decisioni prese a Bruxelles sono, insomma, anche nostre. E i vantaggi che gli italiani traggono dall’appartenenza all’Unione e all’euro sono, oggettivamente, enormi. L’Ue ha saputo garantire ai popoli europei pace e prosperità per ben 70 anni, sin dalla fine della seconda guerra mondiale. E, in termini economici, i benefici che ne abbiamo tratto sono stati incommensurabili: 1) la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone ha creato un mercato unico di milioni di consumatori; 2) la liberalizzazione dei settori delle pubbliche utilità (telecomunicazioni, trasporti, energia, comunicazioni postali) ha consentito l’abbattimento delle tariffe pagate dagli utenti; 3) innumerevoli sono state le direttive in materia di protezione dei lavoratori, delle donne e delle fasce deboli della società; 4) la disciplina di tutela del consumatore ha consentito di sventare monumentali truffe; 5) la disciplina della concorrenza ha consentito di combattere cartelli e abusi derivanti dalle posizioni dominanti sui mercati, mentre il monitoraggio degli aiuti di Stato ha frenato la cattiva abitudine a concedere sussidi, limitando gli sprechi di denaro pubblico; 6) la disciplina degli appalti pubblici ha promosso un principio di concorrenza effettiva, consentendo alla pubblica amministrazione ingenti risparmi nel procacciarsi beni e servizi in favore della collettività; 7) i fondi europei di sviluppo e coesione, nonché quelli infrastrutturali, per quanto spesso mal utilizzati dal nostro Paese, hanno contribuito alla realizzazione di grandi opere di interesse collettivo; 8) la tutela dell’ambiente ha dato voce a esigenze ignorate per anni, come per esempio quelle sul dissesto idrogeologico; 9) la liberalizzazione degli scambi commerciali con i Paesi extra-europei ha prodotto vantaggi, poiché oggi possiamo esportare verso quei mercati beni e servizi a valore aggiunto; 10) l’euro, infine, ha cristallizzato l’inflazione, consentendo agli italiani di contrarre mutui a tassi di interesse favorevoli e, allo Stato italiano, di finanziare il proprio debito pubblico risparmiando miliardi. La realtà dalla quale è impossibile sfuggire è che ogni volta che viene alla luce una questione economica, politica o sociale da risolvere, l’Italia si trova sempre davanti a un bivio in cui trovare una soluzione condivisa appare impossibile. Ma in questo modo, i cittadini rimangono appesi a un continuo ‘ricatto’, che a sua volta genera un vera e propria paralisi complessiva. Un modus operandi non nuovo, qui da noi, in cui ogni decisione si trasforma in una ‘non soluzione’. Ma per evitare di vivere sotto ricatto dobbiamo smetterla di pensare ossessivamente a una politica dell'immediato, bensì cercare di disegnare un nuovo modello di società verso la quale indirizzarci in futuro. Il nostro problema non è l’euro o l’Unione europea, bensì uno Stato che dovrebbe creare le condizioni fiscali, burocratiche e creditizie per attrarre investimenti. Invece, abbiamo a che fare con una classe politica totalmente cieca, che continua a dibattersi in contraddizioni e incongruenze senza mai decidere veramente alcunché. Con la morte dei Partiti ‘ideologici’, che credevano di avere in pugno la verità su ogni questione, oggi nessuno sa più bene cosa ‘cavolo’ si debba fare sotto il profilo scientifico. Abbiamo una classe politica di inetti in cui quattro meschini usurai non vogliono rinunciare a nominare un parlamento di rappresentanti che non devono rispondere a un collegio elettorale, ma solamente a chi li ha imposti e intende ancora imporli, in futuro, al corpo elettorale. Siamo tutti ricattati. E una stampa e una televisione non servili, santiddio, in casi come questo sarebbero tenuti a fornire un contributo obiettivo e neutrale. L'informazione è la fonte principale di controllo, poiché è tenuta a porre in evidenza i mali effettivi di un Paese. E non dovrebbe limitarsi a cercare, ogni volta, un nuovo ‘capro espiatorio’.Cristina - Milano -  - mercoledi 26 marzo 2014 16.11

- mercoledi 26 marzo 2014 16.11

Ci sarà pure una via d'uscita da questo pantano economico ed ideologico...

Ci sarà pure una via d'uscita da questo pantano economico ed ideologico...

Marina - Urbino -  - martedi 25 marzo 2014 0.25

- martedi 25 marzo 2014 0.25

Come sempre, una visione reale e lucida della realtà. Spero che, almeno una volta, lei scriva qualcosa che io non condivida per poter controbattere e confutare le sue affermazioni.

Come sempre, una visione reale e lucida della realtà. Spero che, almeno una volta, lei scriva qualcosa che io non condivida per poter controbattere e confutare le sue affermazioni.

Carlo Cadorna - Frascati -  - lunedi 24 marzo 2014 13.42

- lunedi 24 marzo 2014 13.42

Complimenti al Direttore, per l'articolo e per la risposta!!!!!

Complimenti al Direttore, per l'articolo e per la risposta!!!!!

Vittorio Lussana - Roma/Milano/Bergamo -  - domenica 23 marzo 2014 10.0

- domenica 23 marzo 2014 10.0

RISPOSTA AL SIGNOR GIAVAZZI: carissimo lettore, la ringrazio per il suo commento. Riguardo ai toni polemici, innanzitutto sappia che non è certamente la condivisibilità l'obiettivo di un articolo. Anzi, se il mio stile diventasse condivisibile, probabilmente comincierei a preoccuparmi, poiché non si tratterebbe più di un'analisi sinceramente giornalistica, bensì di un tentativo di condizionamento propagandistico, che dunque entrerebbe a far parte di un territorio distinto: quello politico. Il giornalista non può scrivere "a mio modesto parere", se lo ricordi bene, poiché pone la propria firma in fondo all'articolo e deve assumersi le sue responsabilità intorno a ciò che afferma e alle informazioni di cui è entrato in possesso. Un certo buonismo non può far parte, più di tanto, del giornalismo autentico: chi la pensa diversamente è solamente un illuso, o un pessimo giornalista, qualcuno che nel nostro sistema dell'informazione si ritrova con i 'piedi al caldo' e non gli interessa mutarne almeno gli aspetti di servilismo e di ricatto. Totò Ghirelli una volta rispose, a chi gli chiedeva per quale motivo avesse deciso di non avvalersi di un collaboratore che non aveva mai generato alcun tipo di polemica che coinvolgesse la sua testata, con la frase: "E' proprio per questo che ho voluto fare a meno di quel giornalista: non pestava mai i piedi a nessuno...". Cordialità. VL

RISPOSTA AL SIGNOR GIAVAZZI: carissimo lettore, la ringrazio per il suo commento. Riguardo ai toni polemici, innanzitutto sappia che non è certamente la condivisibilità l'obiettivo di un articolo. Anzi, se il mio stile diventasse condivisibile, probabilmente comincierei a preoccuparmi, poiché non si tratterebbe più di un'analisi sinceramente giornalistica, bensì di un tentativo di condizionamento propagandistico, che dunque entrerebbe a far parte di un territorio distinto: quello politico. Il giornalista non può scrivere "a mio modesto parere", se lo ricordi bene, poiché pone la propria firma in fondo all'articolo e deve assumersi le sue responsabilità intorno a ciò che afferma e alle informazioni di cui è entrato in possesso. Un certo buonismo non può far parte, più di tanto, del giornalismo autentico: chi la pensa diversamente è solamente un illuso, o un pessimo giornalista, qualcuno che nel nostro sistema dell'informazione si ritrova con i 'piedi al caldo' e non gli interessa mutarne almeno gli aspetti di servilismo e di ricatto. Totò Ghirelli una volta rispose, a chi gli chiedeva per quale motivo avesse deciso di non avvalersi di un collaboratore che non aveva mai generato alcun tipo di polemica che coinvolgesse la sua testata, con la frase: "E' proprio per questo che ho voluto fare a meno di quel giornalista: non pestava mai i piedi a nessuno...". Cordialità. VL

Giovanni Giavazzi - Vigevano -  - domenica 23 marzo 2014 8.55

- domenica 23 marzo 2014 8.55

Analisi estremamente chiara, intelligente, lucida ed inconfutabile.

Peccato sia espressa con toni aggressivi ed etremamente polemici, che possono danneggiarne la condivisibilità.

Analisi estremamente chiara, intelligente, lucida ed inconfutabile.

Peccato sia espressa con toni aggressivi ed etremamente polemici, che possono danneggiarne la condivisibilità.

1