8 utenti in linea

giovedi 27 febbraio 2025

Insirisci il tuo indirizzo email e clicca su INVIA

per registrarti alla mailing-list dei Laici

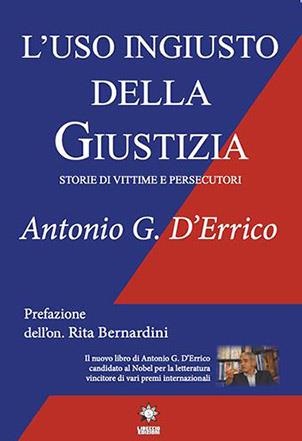

Il libro che veniamo a recensire questa settimana, intitolato ‘L’uso ingiusto della giustizia’ ed edito dalla casa editrice Libeccio, descrive le vicende di alcuni onesti cittadini, imprenditori, ufficiali delle forze dell’ordine, un volontariato attivo nella sanità pubblica e un sindaco, che hanno perso ogni fiducia nella giustizia. Ciò è accaduto a causa di una verità più volte messa in risalto, in questi anni, benché mal utilizzata: una parte della magistratura ragiona secondo un’idea inquisitoria, per non dire ‘messianica’, del proprio ruolo professionale, rendendo il principio di innocenza fino alla sentenza definitiva una vuota locuzione priva di sostanza giuridica. Un’impostazione che senz’altro proviene da molto lontano ma che, proprio per questo, dovrebbe risultare mediata da un’equità di giudizio in grado di ‘attualizzare’ il diritto. L’autore di questo volume, Antonio Gerardo D'Errico, racconta alcuni casi in cui degli onesti cittadini si sono trovati a dover combattere una ‘macchina giudiziaria’ che, quando viene messa in moto, non prevede in alcuna maniera che essa possa essere fermata innanzi al rischio di distruggere la vita delle persone. In sostanza, noi siamo tutti colpevoli fino a prova contraria. E lo siamo vieppiù per aver utilizzato spesso la frase “una parte della magistratura” come semplice sintesi mediatoria, cioè come strumento autodifensivo di lotta politica, poiché ciò ha banalizzato tale verità a tal punto da renderla ‘scontata’. Quali sono questi magistrati che utilizzano una sorta di ‘scala di astrazione’ dottrinaria che li induce ad aprire delle indagini in base a semplici sospetti di reato, senza prove reali, accertate o verificate? Eppure, è proprio questo ciò che avviene in molti casi. Così come l’autore ha potuto mettere ‘nero su bianco’ queste 6 vicende, ognuno di noi ne conosce anche altre, capitate a nostri amici e conoscenti che hanno faticato almeno una decina d’anni per liberarsi dalle ‘maglie’ di un potere giudiziario che non si accontenta della pubblicità di un processo a danno degli imputati, ma possiede una serie di procedure e di collegamenti con i media i quali, molto spesso, sono in grado di indirizzare sin dall’inizio l’indagine nel merito di una vicenda controversa. In pratica, un processo non è stato nemmeno istruito che già si sa chi è il colpevole e quale tipo di reati avrebbe commesso. Peccato che, in molti casi, il dibattimento faccia emergere esattamente il contrario. E che proprio la magistratura si veda costretta a rivedere i propri convincimenti intorno a una serie di reati costruiti in base a premesse infondate e ipotesi erronee. Noi siamo dalla parte della magistratura e non ci sentiamo contro nessuno, sia ben chiaro. Tuttavia, molti errori sono stati accertati anche da queste parti. E spesso non si trattava di ideologie ‘sottostanti’, bensì di superficialità, di stanchezza, di ottusità preventiva. Potremmo anche noi raccontare la vendita di un ristorante in cui l’acquirente si era fatto lo sconto ‘da solo’. E di come un giudice lo abbia più volte richiamato, durante il dibattimento, a trovare un nuovo accordo con la controparte per poi decidere, nella conseguente sentenza, di dar ragione all’imputato, attraverso quella che potremmo definire una vera e propria ‘inversione a U’. Cosa fa cambiare radicalmente idea a un magistrato che, lungo tutto l’iter di un processo, si era addirittura sostituito ai querelanti pur di riuscire a trovare un accordo con degli autentici lestofanti? Non è dato sapere. E le vittime di questa sentenza incivile hanno dovuto rinunciare all’appello, poiché ciò richiedeva ulteriori costi legali divenuti sconvenienti, per non dire insormontabili. Tornando ai giorni nostri, cosa induce un magistrato a raddoppiare la pena richiesta dalla pubblica accusa contro l’imputato Mimmo Lucano, colpevole come e più di un estremista eversore che ha sparato sulla folla inerme? E cosa conduce altri magistrati a pensare che un liquidatore fallimentare, incaricato dal Tribunale stesso, abbia per forza partecipato alla vendita ‘sottobanco’ di un albergo? Ce ne sono moltissimi di errori giudiziari, se qualcuno si prendesse la briga di andarli a cercare. E questi errori hanno finito col 'gonfiare' un vero e proprio esercito di persone che nella giustizia non ci credono più. E che difendono, in televisione e sui giornali, persino degli indagati che, alla fine, sarebbero colpevoli. Noi non dovremmo limitarci a specificare, nei nostri talk televisivi, che “una parte dei magistrati sembra imbevuta di un dottrinarismo messianico” come se dovessimo difenderci da un’accusa di anarchia, di non governo della giustizia o di teorici della legge del più forte. Noi dovremmo, invece, concentrarci maggiormente sui tanti casi in cui questo banale luogo comune che richiamiamo a nostra difesa si sia dimostrato reale, poiché non si tratta di uno strumento di lotta politica, bensì di una frase che denuncia una serie di ‘orrori’ che hanno distrutto la vita delle persone, che li hanno costretti a vendere il proprio studio professionale o la propria abitazione di residenza per potersi difendere da accuse infamanti, che hanno dovuto rinunciare al proprio ruolo di docente universitario. Addirittura, come scrive qui a fianco l’ex deputata radicale, Rita Bernardini, dovremmo ricordare la vicenda del conduttore televisivo Enzo Tortora, che a causa di una banalissima omonimia riscontrata sull’agenda di un pentito, ha dovuto penare per 5 lunghissimi anni al fine di dimostrare di essere totalmente estraneo alle indagini in cui era rimasto coinvolto. Per finire, potremmo addirittura ricordare gli atti relativi ai vari processi sul ‘caso Moro’, all’interno dei quali viene più volte citato un tamponamento avvenuto in via Mario Fani pochi istanti prima del rapimento dello statista democristiano, in quella maledetta mattina del 16 marzo 1978. Un ‘sinistro’ che avvenne a seguito della strage messa in atto dal gruppo di fuoco delle Brigate Rosse e non precedentemente. Fu una conseguenza della sparatoria, non il suo pretesto iniziale. Eppure, la magistratura italiana che allora indagò sul 'caso Moro', ancora oggi considera le tracce di tamponamento ritrovate sul parafango anteriore della Fiat 132 su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana, come il primo atto dell’agguato, il quale, se fosse realmente avvenuto, avrebbe messo in allarme la scorta dello statista pugliese, suggerendole di saltar fuori dalle proprie autovetture con le armi in pugno. Si tratta di inutile storicismo controfattuale? A noi sembra assai più inutile, in molti casi, disperdersi in dettagli che poco aggiungono e ancor meno tolgono a una qualsiasi dinamica di reato. E che rendono ancor più caotico l’esercizio della giustizia in un Paese che di caos ne vive già parecchio. Spesso, assai più del necessario.

Giuseppe Cardinali - Italia -  - mercoledi 13 ottobre 2021 9.18

- mercoledi 13 ottobre 2021 9.18

Un libro da leggere perché parla di fatti veri e non romanzata, che ci fa capire le dinamiche di una Giustizia e di una certa magistratura accusatori e basta.

L'ho appena ordinato sul sito e di certo rimarrà qualcosa di buono ed è ora che si cambi in maniera contraria tutti i danni fatti da taluni magistrati.

Un libro da leggere perché parla di fatti veri e non romanzata, che ci fa capire le dinamiche di una Giustizia e di una certa magistratura accusatori e basta.

L'ho appena ordinato sul sito e di certo rimarrà qualcosa di buono ed è ora che si cambi in maniera contraria tutti i danni fatti da taluni magistrati.

1